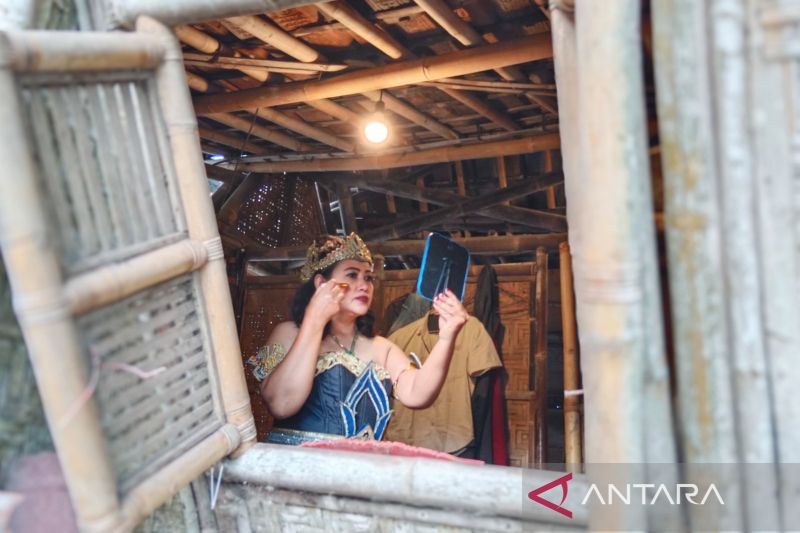

YOGYAKARTA, 30/4 (ANTARA) – Di sebuah kamar sempit berdinding gedhek atau anyaman bambu yang usianya mungkin setua cerita-cerita yang pernah dipentaskan, sorot mata Astri (45) menatap cermin kecil.

Cermin itu memantulkan raut wajahnya yang tengah ia poles perlahan di bawah cahaya lampu bohlam yang menggantung redup.

Tangan Astri menyapu bedak dengan ragu tapi tekun, lalu mengguratkan pensil alis hitam mengikuti lekuk alisnya sendiri. Setiap sentuhan adalah persiapan, bukan semata riasan, tapi semacam doa agar bisa menyatu dengan peran yang akan ia mainkan.

Sore itu, Astri dijadwalkan naik panggung dalam lakon berjudul “Ati Segara” (Hati Lautan), produksi kelompok ketoprak tobong Kelana Bhakti Budaya.

Pementasan berlangsung di Brayut, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di sebuah panggung beratap seng yang berdiri tepat di sebelah rumah kecil bergaya joglo, yang berfungsi sebagai ruang rias para pemain.

Usai berdandan mandiri, Astri segera bergabung dengan rekan-rekan pemain ketoprak lainnya. Mereka berkumpul, duduk bersila di atas tikar, membaca naskah dan berlatih melafalkan dialog berbahasa Jawa halus (basa krama) dengan intonasi dan ekspresi yang harus dipelajari dengan cepat.

Bagi Astri, ini bukan sekadar pentas, melainkan tantangan baru, sekaligus perjalanan ke dalam dunia tutur yang tak pernah ia duga akan ia jelajahi.

“Seneng banget. Ini suatu kebanggaan buat saya,” ucapnya saat berbincang dengan ANTARA belum lama ini.

Astri merupakan pendatang baru di lingkungan ketoprak tobong. Ia diundang secara mendadak oleh tim Kelana Bhakti Budaya karena kiprahnya yang aktif dalam kelompok Teater Ongkek di Yogyakarta.

Meski pengalaman pentas sudah banyak ia kumpulkan, membawakan dialog dalam bahasa Jawa halus di atas panggung ketoprak adalah medan baru.

Apalagi, pengarahan dari sutradara diberikan secara ringkas, dan membiarkan para aktor mengembangkan naskah berdasar secarik kertas petunjuk di tangan.

Tepat pukul 16.00 WIB, para wiyaga atau pemain gamelan mulai meramu orkestrasi gending Jawa sebagai gerbang pembuka cerita.

Para penonton yang duduk di kursi-kursi lawas berbahan seng tampak antusias menyimak kisah yang dirangkai dari tiga fragmen sejarah Mataram. Mulai dari pernikahan Pramodawardhani dan Rakai Pikatan yang melahirkan simbol toleransi yakni Candi Plaosan dan Candi Prambanan, dilanjutkan dinamika cinta Pangeran Samber Nyawa dengan Raden Matah Ati, seorang tokoh perlawanan perempuan dari Tanah Jawa.

Fragmen terakhir menggambarkan momen perpisahan emosional antara Pangeran Diponegoro dan ibunya, Raden Ayu Mangkarawati, saat sang pahlawan berpamitan sebelum turun ke medan perang.

Semua itu dirangkai dalam pertunjukan berdurasi singkat, sekitar 30 menit untuk masing-masing fragmen, namun sarat makna.

Bertahan dengan format baru

Grup ketoprak tobong Kelana Bhakti Budaya lahir di Kediri, Jawa Timur, pada tahun 1992 dengan nama awal Sri Budoyo. Seiring perjalanan, nama kelompok ini sempat beberapa kali berganti.

Kata “tobong” dalam nama itu bukan sekadar label, namun mencerminkan cara berpentas dari satu tempat ke tempat lain, membawa serta panggung, gamelan, kostum, bahkan perlengkapan sehari-hari seperti warung makan dan sekolah kecil untuk keluarga pemain.

Namun, sejak berpindah dan menetap di Yogyakarta pada 2006, mereka tidak lagi keliling.

Pertimbangan finansial, terutama akibat kian surutnya jumlah penonton, membuat kelompok ini beradaptasi dengan pola pertunjukan menetap. Tapi semangat nomaden masih membekas, dalam cara mereka tetap siap berpentas di mana pun ruang tersedia.

Di tengah perubahan zaman dan selera penonton ketoprak yang kian menyusut, Risang Yuwono, pemimpin kelompok ketoprak itu, memilih tetap bertahan meneruskan perjuangan sang ayah, almarhum pendeta Dwi Tartiyasa, yang dahulu mengelola Kelana Bhakti Budaya.

Baginya, ketoprak adalah pusaka budaya. Jika ingin bertahan, ia harus mampu berubah, membuka diri pada format baru, penampilan baru, namun tetap menjaga ruh lamanya.

“Ini seperti mengerjakan tugas rumah yang nggak akan pernah selesai sejak dari orang tua,” ujarnya.

Risang mengaku masih mencoba berbagai pendekatan baru agar grup ketoprak warisan bapaknya tetap relevan dan menjangkau generasi yang lebih luas.

Selain menetap di Sleman secara permanen, kelompok ini pun menggeser waktu pertunjukan. Jika dulu pentas dimulai pukul 09.00 malam dan berakhir menjelang tengah malam, kini mereka mencoba tampil sore hari, termasuk menggencarkan promosi lewat media sosial.

“Kami sedang bereksperimen untuk mencari penonton baru, dalam khazanah masyarakat modern, yang lebih berskala nasional dengan promosi di media sosial,” ujar Risang.

Baginya, membuka akses seluas-luasnya adalah bentuk ajakan agar siapa pun bisa mengenal, menonton, dan mencintai kembali warisan seni ini.

“Sebisa mungkin bertahan. Jadi mati bukan pilihan. Tapi semampu saya, kalau ini bisa terus bunyi ya bunyi,” tutur dia.

Koes Yuliadi, pengelola Program Studi Tata Kelola Seni Program Magister Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, memandang ketoprak tobong seperti Kelana Bhakti Budaya sebagai warisan budaya yang memuat nilai seni sekaligus manajemen komunitas yang kompleks.

Di masa jayanya, kelompok semacam ini tidak hanya menghidupi pentas seni, tapi juga membangun ekosistem sosial dengan membawa rombongan pemain hingga 300-an orang, panggung, gamelan, kostum, bahkan warung makan dan sekolah kecil, berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

“Ketoprak tobong itu bukan cuma soal pentas, tapi gaya hidup kolektif, berkelana, membangun solidaritas, menyatu dengan masyarakat di setiap tempat singgah,” ujar Koes.

Namun, pola nomaden yang dulu jadi kekuatan kini sulit dipertahankan. Di tengah era digital, pola mobilitas semacam itu kalah oleh model hiburan yang lebih instan dan daring. Pasalnya, generasi muda, terutama Gen Z, tumbuh dalam budaya visual cepat dan tidak punya cukup ruang untuk berinteraksi langsung dengan kesenian tradisional seperti ketoprak.

Menurut Koes, tanpa adaptasi, ketoprak sebagai warisan seni budaya Nusantara akan semakin terpinggirkan. Tantangan terbesar bukan hanya mempertahankan panggung, tetapi juga menjaga relevansi: masuk ke platform digital, mengeksplorasi bentuk baru seperti film panggung atau serial daring, dan membangun narasi yang bisa dipahami generasi sekarang.

Koes menilai peran negara juga krusial untuk menjaga ketoprak tobong tetap langgeng diterpa zaman.

Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan menjadikan ketoprak sebagai bagian dari pendidikan formal. Misalnya, ketoprak dapat dimasukkan sebagai mata kuliah atau jurusan di sekolah-sekolah seni, agar generasi muda bisa lebih memahami dan mendalami tradisi ini dari sisi akademis.

Dengan cara ini, seni tradisional seperti ketoprak bisa tetap relevan dan diteruskan ke generasi berikutnya, sekaligus menjaga eksistensinya dalam perubahan zaman.

Koes juga mengakui bahwa ketoprak dapat berperan sebagai sarana untuk mengenalkan generasi muda pada akar budaya Jawa, termasuk kisah-kisah dari Babat Tanah Jawa yang banyak mengandung pelajaran hidup.

Jika cerita-cerita itu dikemas dalam format yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman, misalnya melalui media digital atau bentuk pertunjukan modern, ketoprak tobong bisa tetap memainkan peran penting dalam pelestarian budaya.

Muhadi (66), salah satu aktor senior di grup Ketoprak Tobong Kelana Bhakti Budaya, tetap setia tampil meski upah yang diterima tak seberapa.

Warga Wonosari, Gunungkidul itu tak menghitung keuntungan dengan angka, melainkan dengan keyakinan bahwa panggung adalah tempatnya berbakti “nguri-uri” seni pertunjukan rakyat itu.

“Selama masih bisa berdiri, saya main,” katanya sambil tersenyum kecil. (ANTARA/Luqman Hakim)